Inhaltsverzeichnis

Kurzzusammenfassung über die Inhalte

In dieser Episode geht es um die ultraschallgestützte Blockade des Plexus brachialis auf axillärer Ebene – eine regelmässig verwendete Technik, um Operationen an Ellenbogen, Unterarm, und an der Hand zu ermöglichen.

Wir besprechen die Bedeutung der selektiven Blockade der einzelnen Nerven, da Lokalanästhetika die in bindegewebigen Tunneln verlaufenden Nerven nicht alle zuverlässig erreichen, wenn nur ungezielt in der Gefäß-Nervenstrasse injiziert wird.

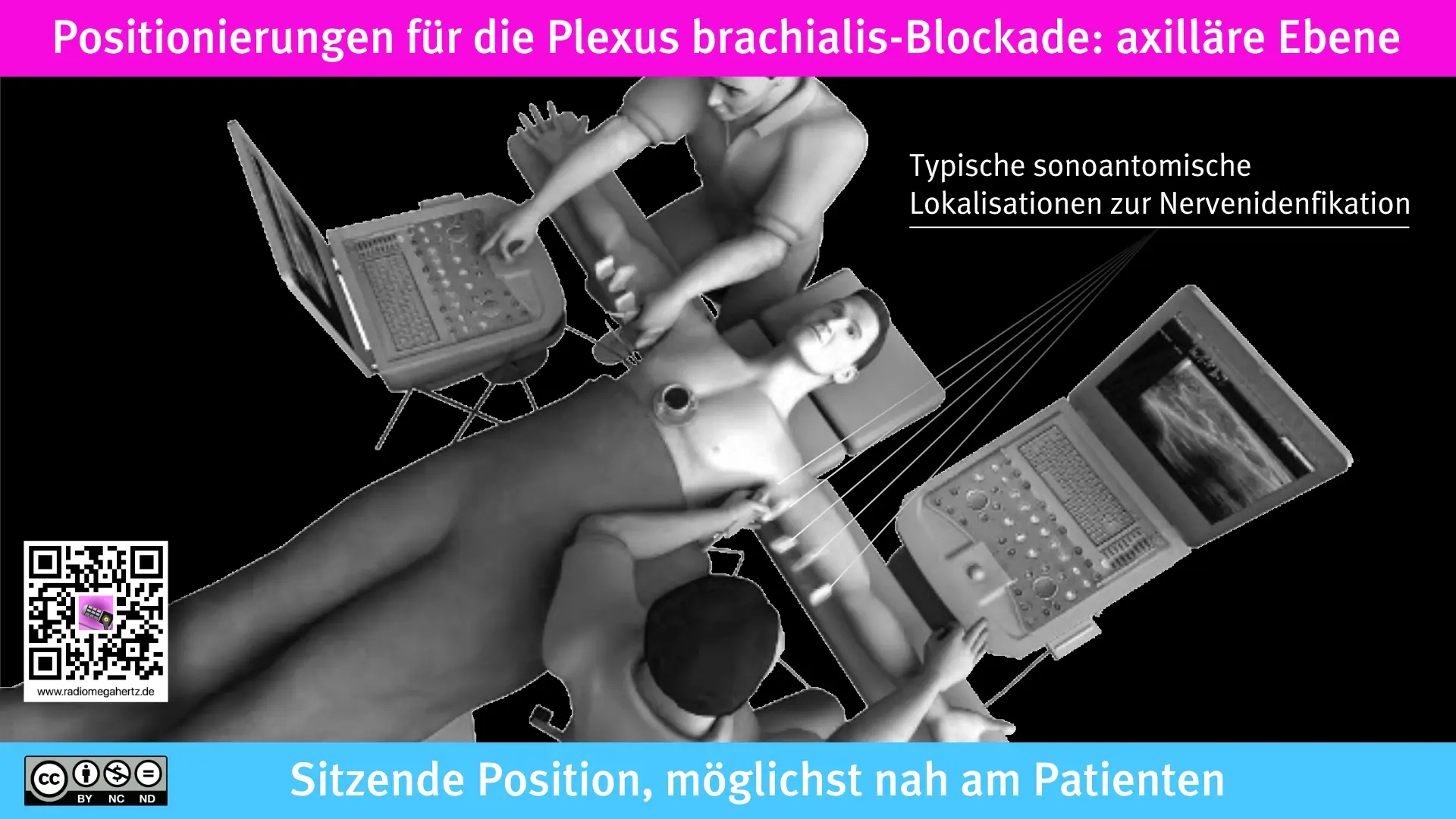

Sonografische axilläre Schlüsselandmarken sind der M. latissimus dorsi, der Musculus coracobrachialis und die A. axillaris. Wir sind überzeugte Befürworter der Out-of-Plane-Technik, da sie gewebeschonender ist und arterielle Abgänge leichter zu umgehen sind. Ferner ist die OOP-Technik flexibler, wenn nicht alle peripheren Nerven in einem Schnitt zu erkennen sind.

Zusätzlich kann der N. intercostobrachialis ergänzend zur selektiven Blockaden der „Hauptnerven“ mit dem gleichen Hauteinstich nahezu immer auf Grund des kürzeren Punktionsweges erreicht werden: Nur die axilläre Ebene bietet einen Zugang zum N. intercostobrachialis.

Zusammengefaßt ist die axilläre Blockade eine Schlüsselmethode in der Regionalanästhesie des Plexus brachialis – sie ist sicher, komplikationsarm und ermöglicht hohe Erfolgsraten.

Hinweis zum Verständnis des Plexus brachialis

Tip: Höre den vorhergehenden Podcast (S2E1) oder lies den Beitrag zum Aufbau des Plexus brachialis, wenn du zuerst eine Übersicht erhalten möchtest, bevor es im Detail auf die axilläre Ebene geht.

Podcast zur Blockade des Plexus auf axillärer Ebene

Nutze die Kapitelmarken im Player, zur schnelleren Orientierung. Du kannst dir begleitend das Transkript anzeigen lassen. Dem Podcast kann du hier auf der Webseite lauschen oder auf verschieden Platformen anhören.

Ergänzendes Material zum Pocast (S2E2)- Plexus brachialis axilläre Ebene

Natürlich gibt wieder ergänzendes Bildmaterial zu den auditiven Inhalten des Podcasts, schliesslich sprechen wir über ein visuelles Verfahren.

Warum ist anatomisch die selektive Blockade der Nerven sinnvoll?

Stell dir vor, du möchtest ein frisches Croissant mit Marmelade belegen und versuchst das nicht klassischerweise durch Aufschneiden sondern durch eine Injektion.

Ein Croissant kann ebenso wenig mit einer alleinigen Marmeladen-Injektion flächig belegt werden, wie sich mit einer einzigen Lokalanästhetika–Injektion alle Nerven des Plexus brachialis in der Achselfalte blockieren lassen.

Eine „Nerven-Gefäß-Scheide“, in der alle Gefäße und Nerven von einer Bindegebshülle umschlossen sind, gibt es auf dieser Ebene genauso wenig, wie in anderen Körperregionen. Dies würde anatomisch keinen Sinn ergeben.

Das was bei einem Croissant-Versuch nicht klappt, ist hingegen bei der Füllung eines Berliners oder Pfannkuchen mit Marmeladen möglich: mit einer Spritze die süße Füllung in die Mitte des Hefeteiges zu bringen.

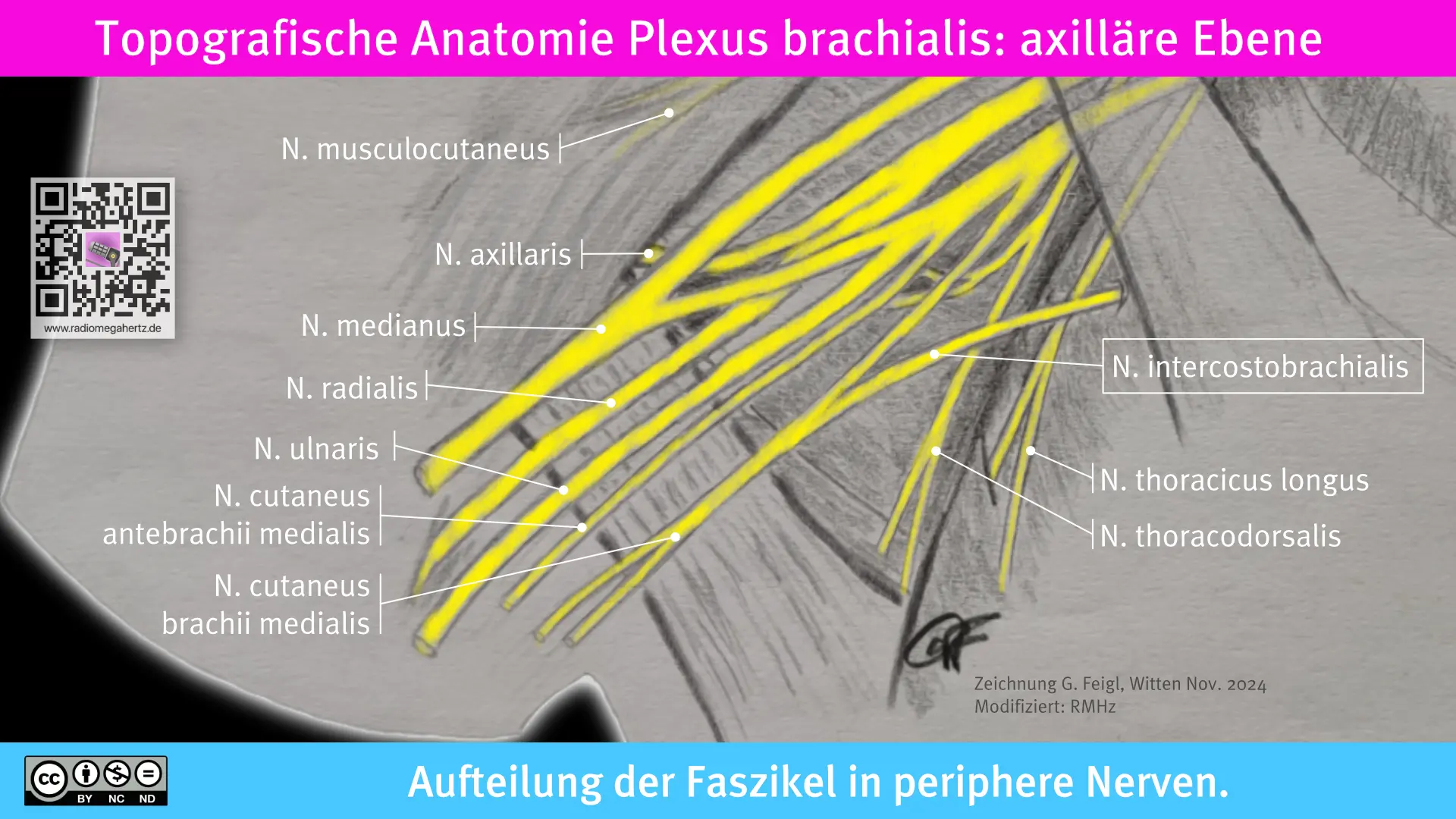

Topografische Anatomie der medialen Achselregion

Das anatomisches Präparat der Axilla und es proximalen Oberarmes in der nächsten Abbildung zeigt, wie die peripheren Nerven des Plexus brachialis in Bindegewebshüllen verlaufen. Das erklärt, warum Lokalanästhetika bei Einzel– oder Doppelinjektionen nur zufällig alle Nerven erreichen können.

Die Verteilung des Lokalanästhetikums folgt dem Weg des geringsten mechanischen Widerstandes. Der Stromfluss bei einer peripheren Nervenstimulation folgt dem elektrischen Widerstand, kann also durch Faszien und Bindegewebetunnel hindurch geleitet werden. Das erklärt, warum trotz korrekter Stimulation die Blockade dennoch nicht suffizient sein muss.

Die einzige Möglichkeit, den Erfolg der Blockade abzuschätzen, ist die sonografische Beurteilung des korrekten Ausbreitungsmuster des Lokalanästhestikums. Bei ungewolltem Verteilungsmuster kann dann die Kanülenposition noch korrigiert werden.

Merke

Techniken, die auf nur auf zirkuläre Lokalanästhestika-Verteilung um die A. axillaris beruhen – nach Landmarken oder sonografischer Technik – erreichen nie die Erfolgsraten der selektiven Blockade der einzelnen Nerven.

Die nächste Abbildung zeigt den nächsten Präparationsschritt zum N. radialis: der Bindegewebetunnel zum N. radialis ist eröffnet. Die Untersuchungen bestätigen, dass es keine gemeinsame Gefäß-Nervenscheide gibt, sondern, dass die Nerven separat in Bindegewebstunneln verlaufen.

Prinzipien der Nervenidentifikation

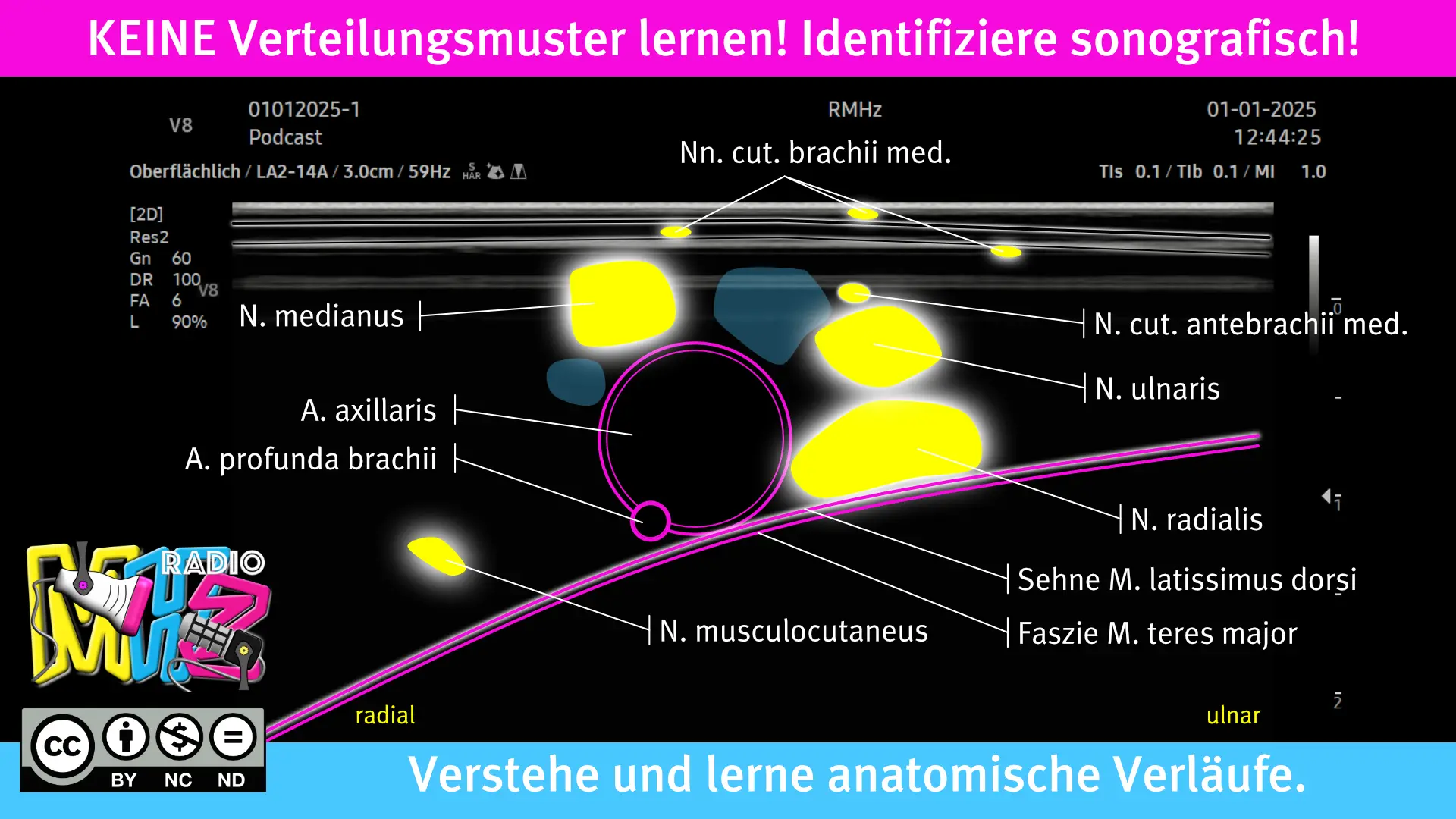

In mehreren Publikation wurde in mühevoller Arbeit versucht, die Position der peripheren Nerven auf axillärer Ebene zu kartografieren. Würde man mit diesen Studien eine Metaanalyse durchführen, würden sich häufige und seltene Verteilungsmuster konsolidieren.

Aber: die Ergebnisse der Metaanalyse wären selbst bei mathematisch korrekter Durchführung mit großer Vorsicht zu interpretieren und wenig verwertbar, da in den zugrundeliegenden Studien keine einheitliche Methodik angewendet wurden.

Die Position der peripheren Nerven ist abhängig von (1) dem Grad der Armabduktion, (2) der Flexion im Ellenbogengelenk, (3) dem Sondenandruck und (4) der genauen Position der Sonde in der Axilla in Bezug auf einheitlich definierte sonografische Landmarken.

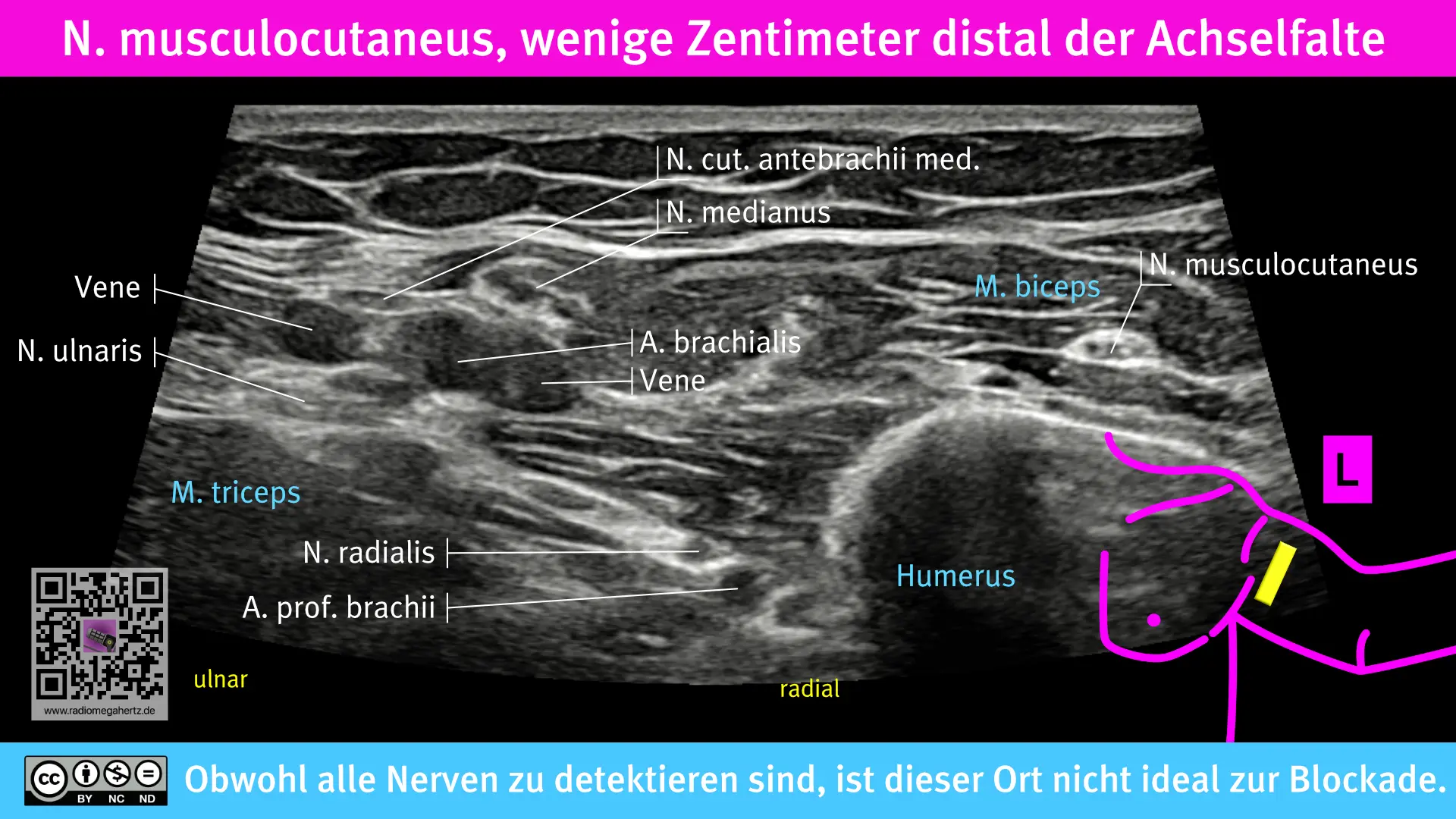

Die nächste Abbildung zeigt eine häufige Position der Nerven, aber die Kernaussage ist eine andere:

Das Lernen von Verteilungsmustern ist nicht zielführend. Die Nerven sollten sonografisch durch ihren Verlauf identifiziert werden.

Was du wissen solltest, sind die prinzipiellen anatomischen Verläufe, die umgebende Sonoanatomie und vor allem anatomische Begründungen für die klinische Prozedur: Beispiele sind:

- In der Achselfalte liegen alle peripheren Nerven des Plexus brachialis oberflächlich zur Sehne des M. latissiumus dorsi und des M. teres major – „must have“ songrafische Landmarke.

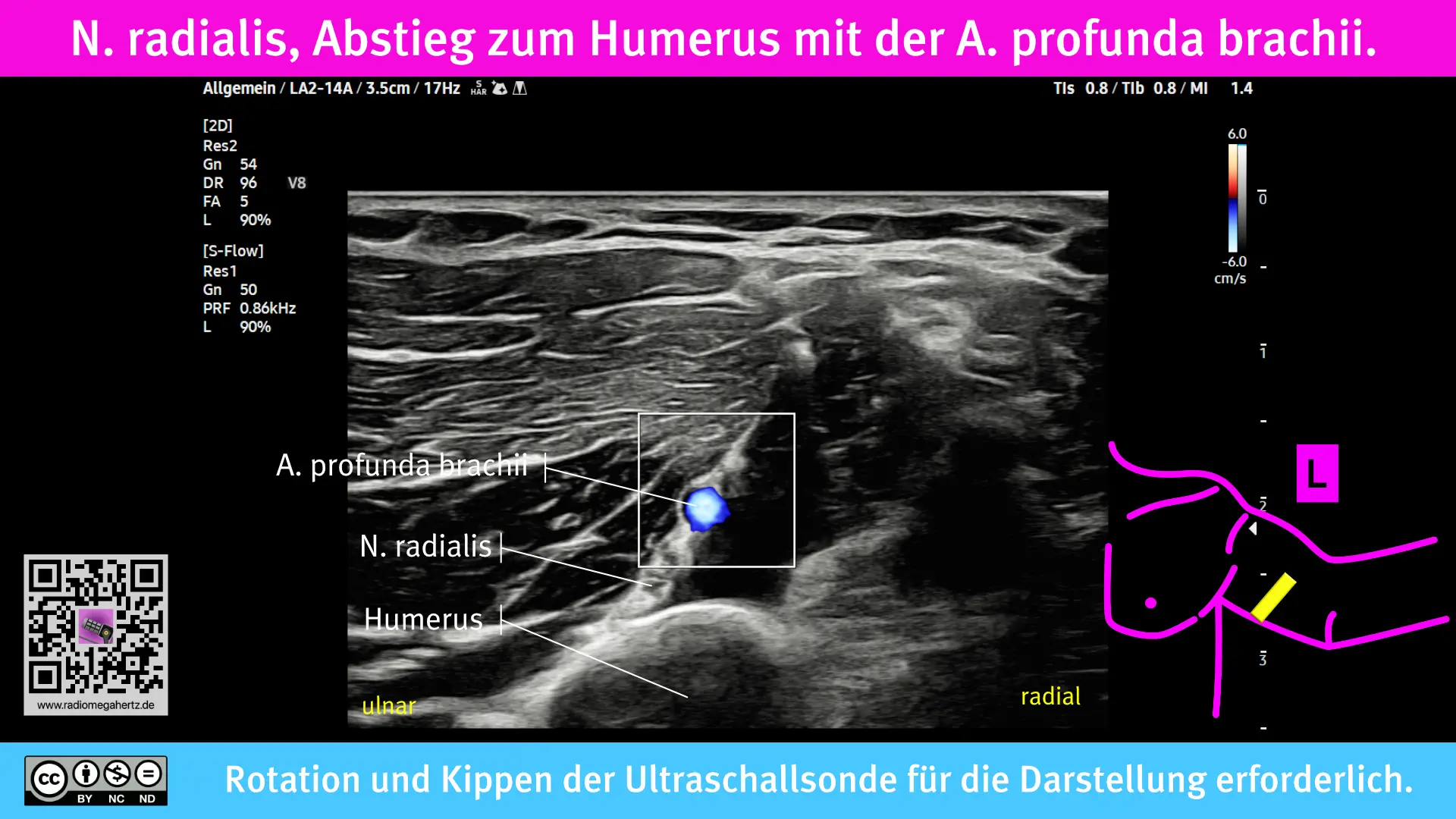

- Der N. radialis steigt mit der A. profunda brachii zum dorsalen Humerus ab, aber wann die A. prof. brachii die A. axillaris verlässt ist variabel.

- Der N. ulnaris verläuft auf dem M. trizeps brachii zum Sulcus ulnaris und der N. medianus gemeinsam mit der A. brachialis, der Fortsetzung der A. axillaris, zur Ellenbeuge.

- Der N. cutaneus brachii medialis verläuft in dieser Position bereits hoch variabel: wo und wie viele Äste des Nerven die Faszia brachii durchbrechen ist variabel. Fest steht, dass der Nerv gemäß seiner Funktion zur Haut aufsteigt. Die Lokalanästhesie mit Infiltration oberhalb der Oberarmfaszie ist somit ein anatomisch begründeter Bestandteil der Blockade.

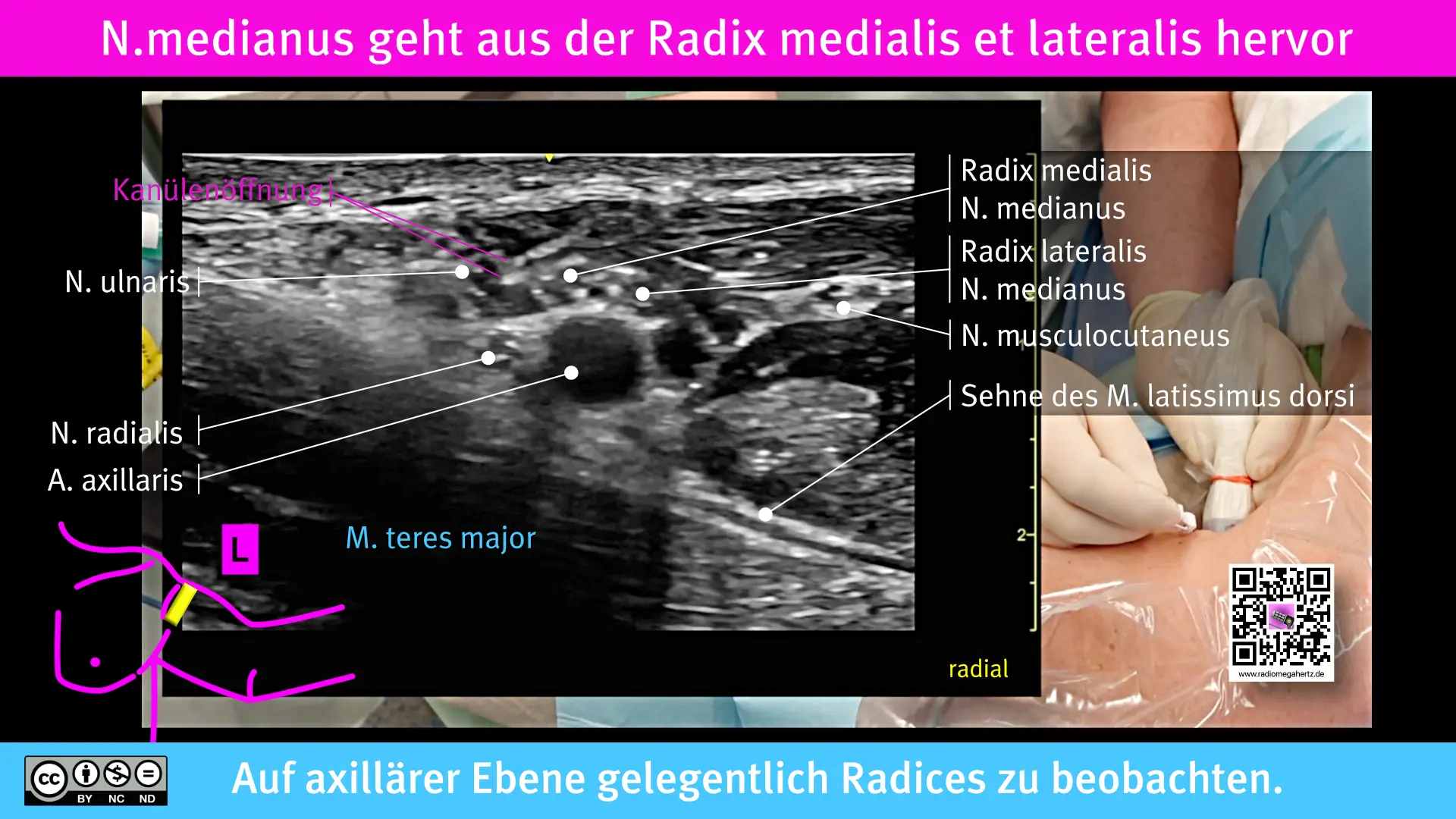

- Der N. musculocutaneus geht aus dem Faszikulus lateralis hervor und verläuft in den M. Coracobrachialis. Anteilig entspringt auch der N. medianus (Radix lateralis) aus dem Faszikel. Somit kann durch Verfolgen des N. medianus ein später Abgang des N. musculocutaneus identifiziert werden.

N. intercostobrachialis - Erweiterung der Blockade

Panoramaaufnahme der axillären Position zur Blockade des Plexus brachialis bis zum Spatium axiliare subfasziale. Die peripheren Nerven um die A. axillaris sind etwas unscharf, weil das stitching nicht ganz fehlerfrei war, die Venen sind komprimiert. Dargestellt ist der N. intercostobrachialis sowie weitere Hautnerven aus thorakalen Segementen, die auf derFaszie des M. teres major verlaufen.

Kleine Nervenäste aus den oberen thorakalen Segmenten, die den medialen Oberarm sensibel mitinnervieren, können für eine Plexus brachialis-Blockade nur aus der axillären Position mit einem Hauteinstich erreicht werden. Mit allen zentraleren Blockaden (infra-/supraclavikulär) ist dies nicht möglich.

Out-of-plane-Technik: Möchtest du die Blockade, um den N. intercostobrachialis (und weiteren kleiner Hautäste) erweitern, kannst du z. B. im Anschluss der Blockade die Kanüle auf Hautniveau zurückziehen, und mit einer nach ulnar gerichteten Angulation die Schichten oberflächlich zur Muskelfaszie sonographisch kontrolliert infiltrieren.

Eine Kanülenlänge von üblichen 50mm ist dabei vollkommen ausreichend. Schmerztherapeutisch würde man die Äste der oberen thorakalen Rami ventrales für eine exakte diagnostische Blockade selektiv aufsuchen. In der klinischen Praxis ist für die Anästhesie der medialen Oberarmseite eine Infiltration ausreichend.

Im Gegensatz zur Landmarken-Technik hat die sonografisch gestützte Technik Vorteile: du kannst die korrekte Ausbreitung des Lokalanästhetikums in den Faszienräumen des Spatium axillare subfasziale beurteilen und eine fehlerhafte Verteilung damit vermeiden.

Ewig anhaltende Diskussion: in-plane oder out-of-plane?

„Ich blockiere in-plane, weil ich dann die Kanüle allzeit sehe!“, ist eine oft gehörte Aussage. Sicherlich kann die in-plane-Technik mit Erfolg für die selektive Blockade der Nerven eingesetzt werden, doch gibt es anatomische und physikalische Gründe dieses Vorgehen zu überdenken.

Die nächste Abbildung zeigt die in-plane-Technik für die Blockade der peripheren Nerven des Plexus brachialis auf axillärer Ebene mit einem radialseitigen Kanüleneinstich.

Physikalische Gründe / Fertigkeiten

Ist die Kanüle mit einem perfekten Alignment exakt in der Mitte der Schichtdicke platziert, führt die zu einer ausgeprägten kanülenbedingten dorsalen Schallausauslöschung. In der Abbildung liegt ungewollt nur der Teil des Kanülenendes in der Mitte der elevationalen Ebene, das proximale Ende hingegen nicht.

Das erklärt, warum der N. medianus noch sichtbar ist. Um derartige nicht vollständige Kanülendarstellungen zu optimieren, bleiben dir nur wenige Optionen: eine Kanülenbewegung mit statischer Sonde (B-Bild bleibt gleich), oder eine dezente Rotation von nur einer Schallkopfseite (engl. pivoting) mit Veränderung des B-Bildes. Bei beiden Möglichkeiten musst du eruieren, ob die Abweichung proximal oder distal der Schallebene besteht.

In der out-of-plane-Technik nutzt du die Schichtdicke zur Kanülenspitzendarstellung. Du weißt immer, von welcher Seite der Schichtebene die Kanüle vorgeschoben wird.

Ein erneuter Kanüleneinstich ist eine weitere aber eine traumatischere und für Patient*innen unkomfortable Lösung. Durchgehend ist ein gutes Alignment von Kanüle und Mitte der Schallebene bei allen Vorschüben in unterschiedlichen Winkeln beizubehalten. Dies ist technisch nicht minder anspruchsvoll als out-of-plane kontinuierlich die Kanülenspitze darzustellen. In jedem Fall sind aber die intramuskulären Kanülenwege bedeutend länger und und durch wiederholte Muskelpassagen traumatischer.

Anatomische Gründe

In-plane ist die ausreichende Infiltration auf der Oberarmfaszie mit einer Standard 25G Kanüle zur Lokalanästhesie (Hautquaddel) aufgrund der geringen Länge nicht durchführbar. Eine Infiltration mit der 22G, 50mm Kanüle wäre denkbar, allerdings erfordert dies einen langen Punktionsweg. Für die Blockade der tief zur Oberarmfaszie, gelegenen Hauptnerven muss die Kanüle mehrfach bis auf Hautniveau zurückgezogen werden und erneut mit langem Weg zu den Nerven vorgeschoben werden.

Ein knock-out-Argument gegen die in-plane-Technik könnte sein: Möchtest du mit einem Hauteinstich alle Nerven blockieren (Nn. medianus, ulnaris, radialis,musculocutaneus, cut. antebrachii medialis), müssen alle Nerven gleichzeitig in einem Schnitt zu erkennen sein.

Gleitest du mit der Sonde nach proximal oder distal, oder kippst die Sonde um wenige Grad, um den Anschallwinkel zugunsten einer höheren Echogenität zu optimieren, verschlechterst oder verlierst du die Kanülendarstellung. In der out-of-.plane-Technik bist du wesentlich flexibler.

Das obige Sonogramm zeigt eine regelmässig zu beobachtende weit radial liegende Position des N. musculocutaneus. Der Nerv hat den Faszikulus lateralis früh verlassen. Der kürzeste Weg alle Nerven zu erreichen, ist durch die out-of-plane– und nicht durch die in-plane-Technik zu erzielen.

Kernaussagen vom Podcast

Zusammenfassung

- Die selektive Blockade der peripheren Nerven ist erforderlich, weil Septierungen und Bindegebestunnel eine vollumfassende LA-Ausbreitung verhindern

- Sonografische Landmarken sind: Sehne des M. latissimus dorsi, M. teres major, A. axillaris und der M. coracobrachialis

- Äußere Landmarke: Ankopplung am Rand des M. pectoralis

- Lagerung: ein gewisser Grad der Armabduktion zur Ankopplung und der Sondenmanöver und Punktion (ideal ca. 90°) muss gewährleistet sein, die Nervenlokalisation erfolgt sonografisch

- Die OOP-Technik ist die gewebeschonendere und versatilere Technik gegenüber der IP-Punktion

- In der OOP-Technik können erweiternd der N. axillaris und das Spatium axillare subfasziale erreicht werden.

- Die axilläre Ebene ist einzige Position aller Plexus brachialis Blockaden, wo der N. intercostobrachialis erreicht werden kann.

- Literatur über die axilläre Blockade ist häufig älter, die Methoden berücksichtigen nicht die anatomischen Besonderheiten

- Mit der richtigen Indikation und entsprechender Übung ist die Plexus brachialis Blockade auf axillärer Ebene, sicher, komplikationsarm und bietet sehr hohe Erfolgsraten.

Kurzanleitung zur Blockade

out-of-plane-Technik (OOP), Rechtshänderschema, single-shot-Blockade

(1) Ziel: selektive Blockade der Nerven

- N. medianus

- N. radialis

- N. musculocutaneus

- N. ulnaris

- N. cutaneus brachii medialis

- N. cutaneus antebrachii medialis

(2) Lagerung, Sytemaufstellung

- Rückenlage, Armabduktion 90° sofern möglich

- Flexion im Ellenbogengelenk nicht erforderlich.

- Optimal: Lafette oder schmale Liege.

(3) Hygienemaßnahmen

- Hautdesinfektion mit einem Mittel mit Ramanenzwirkung (z. B. Octenidin oder Chorhexidin).

- Sprüh– oder Wischdesinfektion

- Sterile Handschuhe

- Steriler Sondenbezug

- steriles Abdecktuch kann verwendet werden ist bei single-shot-Blockaden aber nicht zwingend erforderlich.

(4) Bevorzugte Kanüle(n) und Material

- Echogene Kanüle, 22G, 50mm, Facettenschliff.

- Steriler, flexibler und weicher Sondenbezug mit möglichst geringer Dämpfung (z. B. aus Polyurethan).

- Gebrauchsfertiges Punktionsset

(5a) Bildeinstellung(en)

- Sonde: Linear-Array, 40mm Footprint (Erwachsene)

- Preset: MSK oder Nerv häufig geeignet. Alternativen möglich-

- Frequenz: 10-15MHz (Erwachsene)

- Gain (TGC): keine weißen konfluierenden Flächen, Gefäße möglichst ohne Binnenechos.

- Fokuszone(n): mittig zwischen Haut und M. lat. dorsi-Sehne. Ggf. anpassen.

- Bildoptimierungstechnologien

(5b) Bildoptimierungstechnologien

Verschiedene Technologien können getrennt oder gemeinsam eingesetzt werden und können einen massiven Einfluß auf Darstellung ausüben (siehe Beitrag Smallparts-Sonografie). RadioMHz wird einen eigenen Beitrag zur Bildoptmierung veröffentlichen.

- Compound Imaging

- Harmonic Imaging

- Speckle Reduction

(6) Äußere Landmarken

- Rand des M. pectoralis major. Hinweis: bei extrem muskulösen Patient*innen kann durch die Prominenz des M. pectoralis, das Aufsuchen der inneren sonografischen Landmarken erschwert sein (s. unten).

- Achselfalte.

(7) Innere sonoanatomische Landmarken

- Zwingend: Sehne des M. latissimus dorsi auf dem M. teres major.

- A. axillaris

- M. coracobrachialis

- Der Humerus kann zur Bestätigung des Muskelansatzes hilfreich sein.

N. medianus – innere Landmarken

- A. brachialis

Achte beim Verfolgen des nerven auf die Rotation des Nerven um die Arterie: oberflächliche oder tief zu ihr.

Anm.: Wird die A. brachialis punktiert, kann so sonografisch eine akzidentelle Punktion des N. medianus vermieden werden.

N. ulnaris – innere Landmarken

- Faszie des M. triceps

Besonderns deutlich ist der Nerv oberflächlich zur M. triceps-Faszie am distalen Drittel des Oberarmes auf dem Weg zum Sulcus ulnaris zu erkennen.

N. radialis – innere Landmarken

- Abstieg zum dorsalen Humerus

Dieses Sondenmanöver ist nicht so einfach wie die vorherigen. Die Ursache: Der Anschallwinkel muss wegen des nicht-geraden Nervenverlaufes adaptiert (antizipiert) werden.

N. musculocutaneus – innere Landmarken

- M. coracobrachialis

- M. biceps oder

- N. medianus

Die Radix lateralis des N. medianus geht wie der N. musculocutaneus aus dem Fasziculus lateralis hervor. Nutze diese Wissen, zur Nervenidentifikation beim Verfolgen nach proximal.

(8) Lokalanästhesie und Infiltration der Oberarmfaszie

Infiltration auf der Oberarmfaszie hat zwei Funktionen: Lokalanästhesie für die eigentliche Punktionskanüle für die selektive Blockade der peripheren Nerven des Plexus brachialis und Blockade des N. cutaneus brachii medialis auf axillärer Ebene. Die nächste Abbildung mit einer ältere Aufnahme zeigt das Prinzip der Kombination von Lokal– und Regionalanästhesie.

In der vorherigen wie auch nächsten Abbildung wurde mit einer 25G Kanüle zunächst die Subkutis infiltriert (Hautquaddel) und im gleichen Vorgang auf die Oberarmfaszie injiziert. Bedenke, dass bei fehlender Sichtbarkeit der Kanülenspitze und nicht sichtbarem Vorschub die scharfe Kanüle ohne besonderen Widerstand Verletzungen von Gefäßen und Nerven tief zur Oberarmfaszie verursachen kann. Traust du deinen Fertigkeiten nicht, verwende die Kanüle zur Regionalanästhesie (z. B. 22G) für die Infiltration der Faszie.

Du musst dein Auge für die kleinen Nerven schulen, damit dir die kleinen Hautnerven nicht sonografisch entgehen. Achtung: auf der Faszie verlaufen auch kleine Arterien, im Zweifel setze zusätzlich zur Technik des Nerventracings zur Differenzierung zwischen Nerv und Gefäß den Farbdoppler ein. Achte dabei aber eine sensitive Einstellung und deinen Anpressdruck der Sonde.

(9) Blockade in der out-of-plane-Technik

Plexus brachialis Blockade auf axillärer Ebene in der out-of-plane-Technik. Der N. muculocutaneus ist bereits blockiert, die Kanüle wurde auf Hautniveau zurückgezogen, anguliert und ulnarseitig zur A. axillaris neu positioniert. Mit dieser Technik werden die Nerven des Plexus nacheinander erreicht. In diesem Beispiel sind noch die Radix lateralis und medialis des N. medianus zu erkennen.

Die Position der Kanülenspitze wird durch die Darstellung der Öffnung (double-dot-sign) der Facettenschliffkanüle bestätigt. Der Schichtdickenartefakt in der out-plane-Technik kann genutzt werden: nicht nur die Spitze sondern auch ein Teil der Kanüle ist zu erkennen.

Einstich nahe an der Sonde

Blockiere nun die Nerven selektiv. Nutze die Möglichkeit die Kanüle in der Schichtdicke bei einem sondennahen Einstich darzustellen. Das erfordert etwas Übung, die du aber an einem Phantom trainieren kannst. Übungen 2 und 3 in dem Video sind für die axilläre Ebene wichtig. Lerne, wann du geringe und wann grössere Kanülenmanöver durchführst.

(10a) Klinische Überprüfung der Blockade – motorisch

- N. radialis (C5-Th1): „Strecken Sie den Arm im Ellenbogengelenk“ – M. triceps.

- N. medianus (C6-Th1).“Greifen Sie mit Daumen und Zeigefinger, drehen Sie die Hand nach außen“ – M. flexor carpi radialis, Mm. pronator teres et quadratus.

- N. ulnaris (C8-Th1): „Beugen Sie im Handgelenk, Spreizen Sie die Finger, Beugen Sie den kleinen und den Rinfinger“ – M. flexor carpi ulnaris, Mm. flexor digitorum profundus.

- N. musculocutaneus (C6-C8) : „Beugen Sie den Arm“ – M. biceps.

(10b) Klinische Überprüfung der Blockade – sensibel

- N. musculocutaneus – Area propria

- N. cutaneus brachii medialis

Merke

Überprüfe immer den Blockadeeffekt motorisch UND sensibel. Aufgrund der segmentalen Innervation des Armes, ist die alleinige sensible Prüfung der Haut an der Hand z. B. durch Pin-Prick kein ausreichender Parameter für eine ausreichende Blockade, weil die tiefer gelegen Strukturen (Muskeln,Knochen) in der Regel nicht durch Hautnerven innerviert werden.

(11) Freigabe zur Operation

- Freigabe bei guter sonografischer Sicht und Nervenidentifikation sofort, um die Wartezeit bis zur maximalen Wirkung nutzen zu können (Lagerung, steriles Abwaschen).

- Bei Operationen ohne Anästhesieaufsicht verzögerte Freigabe bei vollständiger Blockade und Beachtung der Zeit bis zum Erreichen der maximalen Blutspiegel der Lokalanästhetika (ca. 30 Minuten).

Klinische Beispiele

Sonoanatomie für eine Plexus brachialis Blockade bei einem 11 jährigen Kind. Darstellung mit einer sogenannten Hockey-Stick-Sonde, die einen Footprint von 25mm besitzt.

Ultraschallbild des N. musculocutaneus, der bereits sehr hoch/früh aus dem Faszikulus lateralis abgegangen ist und weit radial zur A. axillaris zu sehen ist. Trapezoider Bildschirmausschnitt um alle Strukturen in einem Bild erhalten zu können (inklusive Anschnitt des Humerus).

Der N. musculocutaneus verlässt bei diesem Patienten sehr spät den Fasziculus lateralis und liegt auf axillärer Ebene direkt neben der Radix lateralis des N. medianus. Durch einfaches Verfolgen der Nerven sind die variablen Nervenverläufe leicht zu erkennen.

In dem Sonogramm ist eine Auffiederung des M. coracobrachialis zu erkennen. Während der Kanülenpassage zum N. muscuolcutaneus, der bei diesem Patienten den Fasziculus lateralis sehr früh verlassen hat, wurde Lokalanästhetikum teilweise intramuskulär injiziert. Erst nach Kanülenkorrektur ist die hypoechogene korrekte Verteilung des Lokalanästhetikums zu erkennen. Klinisch ist eine zirkuläre Verteilung nicht zwingend erforderlich erhöht aber die Anschlagzeit.

Hat dir der Beitrag und Podcast gefallen?

Dann schreibe mir eine Rückmeldung per Mail für ein Feedback, Fragen oder Kritik. Du kannst Radiomegahertz unterstützen, indem du unseren Newsletter oder Podcast abonnierst.

Wie geht es weiter mit dem Plexus brachialis?

Die nächste Episode wird sich mit der infraclaviculären Ebene beschäftigen.

Nutze die Vorteile des Newsletters –

Abonnent*Innen wissen stets etwas mehr 😉

Referenzen und Links

Feigl G, Aichner E, Mattersberger C et al. Ultrasound-guided anterior approach to the axillary and intercostobrachial nerves in the axillary fossa: an anatomical investigation. Br J Anaesth 2018; 121:883-889

Rand A, Avila González CA, Feigl GC et al. [Outpatient treatment of acute injuries of upper extremities with axillary plexus anesthesia in the emergency department-Is that possible without continuous anesthesia attendance?]. Anaesthesist 2020; 69:388-396

Kerwat K, Schulz-Stübner S, Steinfeldt T et al. S1 Leitlinie. Hygieneempfehlungen für die Regionalanästhesie – Überarbeitete Handlungsempfehlung des AK Regionalanästhesie der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie (DGAI) („Die 10 Gebote“). AWMF online. Accessed: December 10th 2024 from https://register.awmf.org/assets/guidelines/001-014l_S1_Hygieneempfehlungen__RegionalAn%C3%A4sthesie_2014-11-abgelaufen.pdf.

Kommentar: Überarbeitung steht aus. Ein Unterschied zur Empfehlung der DEGUM (s. nächste Referenz) ist, ob sterile Abdecktücher verwendet werden sollten. DGAI: Emfpfehlung, DEGUM: nicht zwingend erforderlich.Müller T, Martiny H, Merz E et al. DEGUM Recommendations on Infection Prevention in Ultrasound and Endoscopic Ultrasound. Ultraschall Med 2018; 39:284-303

Kommentar: eine Empfehlung zu ultraschallgestützten Interventionen im Allgemeinen (nicht nur Regionalanästhesie), die zusammen mit unterschiedlichen Sektionen und Arbeitskreisen erstellt wurde.

Nijs K, Hertogen P, Buelens S et al. Axillary Brachial Plexus Block Compared with Other Regional Anesthesia Techniques in Distal Upper Limb Surgery: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Clin Med 2024; 13:3185

Vazin M, Jensen K, Kristensen DL et al. Low-Volume Brachial Plexus Block Providing Surgical Anesthesia for Distal Arm Surgery Comparing Supraclavicular, Infraclavicular, and Axillary Approach: A Randomized Observer Blind Trial. Biomed Res Int 2016; 2016:7094121

Kommentar: Ein nur 75%iger Blockadeerfolg (innerhalb von 30 Minuten) bei selektiver Blockade der Nerven auf axillärer Ebene (IP-Technik) ist ohne exakte Analyse der Ursachen nicht zu erklären. Warum scheidet diese Blockadetechnik so mässig ab? Die Abb. 1 c/f zeigt die fehlende aber a. n. S. zwingend erforderliche Landmarke: Sehne des M. lattissimus dorsi.

Nijs K, Van Rossum M, Ory J-P et al. Ultrasound-guided axillary brachial plexus block versus distal peripheral forearm nerve block for hand and wrist surgery: a randomised controlled trial. Br J Anaesth 2023; 131:e20-e22